一線の工夫〈1〉

今年の3月には七変化の教式「三よむ」「四かく」について書きました。

9月も「三よむ」「四かく」の話を続けます。

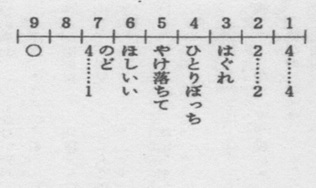

教式における第一次指導の板書では必ず横一線を引きます。芦田先生が教壇を踏む中で考案され、昭和8年に授業に初めて使われました。それ以来板書にこの一線が使われているのです。一線によって文章の概観をつかみ、文章の「山」を読み取ります。

上の板書は、『ちいちゃんのかげおくり』(光村3年)の「三よむ」「四かく」(第一次指導)の板書です。1から9の数字は区画番号です。作品を9つに区画し、ちいちゃんのしたことや様子を短い言葉で拾い上げます。1区画目の「4……4」、2区画目の「2……2」、7区画目の「4……1」は、下の数字がかげおくりをしている人数と、上の数字が空に写っているかげの数です。9区画目はちいちゃんが亡くなった後の現代のところなので〇となっています。

まさに板書の単純化です。

私は新任時代に、いずみ会の教壇で単純化された板書を見た時、文章でなくあまりに短い言葉で書かれているのに驚きました。それまでの私は長く文章を書くことが理解しているととらえていたからです。3月にも書きましたが、私は七変化の教式の短い言葉でまとめる板書から、その奥深い読みに気付くには長い時間がかかりました。

※板書 『ちいちゃんのかげおくり』(3年)

第107回 国語教壇修養会 安達孝之介先生御教壇より

兵庫 K.N